ブログ

4:3

こんにちは。

今回は「建築のルールのはじまり」について、ちょっとした豆知識をお届けします。

ふだん何気なく暮らしている家や建物

実は、とても古い時代から“守るべきルール”が存在していたって、ご存知でしたか?

紀元前の法律に、建築のルールが!

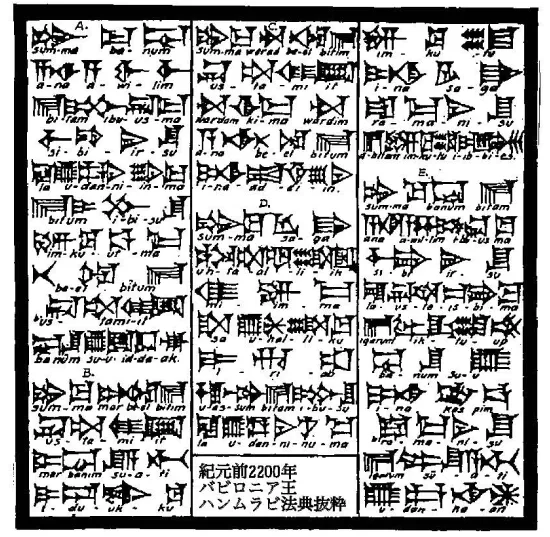

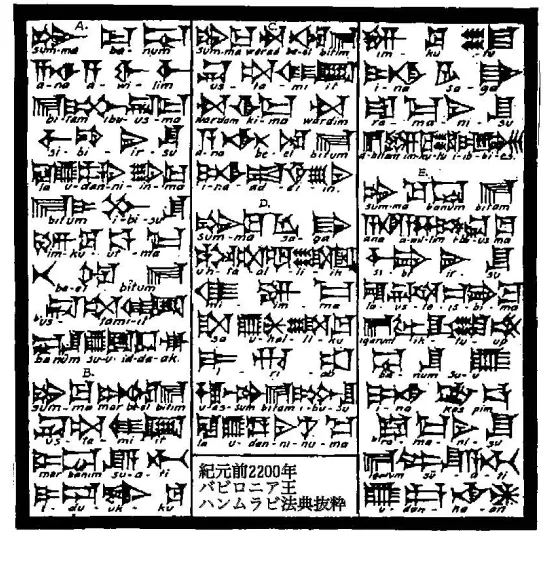

古代ハンムラビ法典2200BC

ご紹介したいのは、紀元前2200年ごろに制定された「ハンムラビ法典」。

世界最古の成文法のひとつとして知られています。

ここには、すでに建築技術者の責任や安全に関するルールが明記されていました。

たとえば、こんな内容があります。

建築工事が所要の条件を充足せず、壁が沈下した場合は、

その建築業者は自己の費用でその壁を補強しなければならない。

既に紀元前2200年の時点で、ここまでしっかりとした取り決めがあったとは驚きですね。

「安全な建築」のためのルールづくりは、すでにこの頃から始まっていたのです。

建築とは、「つくって終わり」ではなく、人の命や暮らしを守る責任ある仕事だったことがわかります。

日本でも1000年以上前から建築ルールがあった?

日本でも、古くから建築に関する法律が存在していました。

もっとも古いものとして知られているのが、西暦701年に制定された「大宝律令」です。

この中には、次のような規定があったと言われています。

私第宅を建てるに当たって、人家を監視する楼閣を起こすことを禁ず。

実はこの内容現代の「民法235条」の規定と類似した点があります。

境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓や縁側を設ける場合は、目隠しを付けなければならない。

時代は変わっても、人々が安心して暮らすための建築ルールが大切にされていることが分かります。

建築は、いつの時代も暮らしを支えるもの

紀元前のハンムラビ法典から、1000年前の大宝律令、そして現代の民法まで

建築の歴史にはいつも「安全・安心な暮らしを守る」という想いが込められていました。

どんなに時代が進んでも、建築が果たす役割は変わりません。

人の暮らしに寄り添い、守り、支えるもの。

だからこそ、私たちもできることを続けていきたいと思っています。

ふるさと一級建築設計事務所

© ふるさと一級建築設計事務所 All Rights Reserved.

プライバシーポリシー