私たちについて

秋の終わり、柿の木にひとつだけ残された赤い実。

それは「木守」(きまもり)と呼ばれ、自然への感謝や、

来年の豊作への願いが込めらていると言われています。

建築もまた、人の暮らしのそばで、

見えないところに想いを込め、安心を支えていくもの。

「長く・安全に・不具合を気にしない 日常のために」

そんな日々が続くように

私たちは、建物の本質と向き合ってまいります。

私たちの考え

長く

日常生活の基盤である建築物

その建築物の耐久性を長く保つために、何が必要でどうすれば良いかを原点に立ち返り考え設計します。

安全・快適に

地震や台風、その他の災害に対して備えます。特に都市部においては日照・採光・通風などの環境条件を少しでも改善出来るように考え設計します。

不具合の無い日常に向けて

不具合、それは必ず起こります。

ドアの開閉障害や床の軋み、そして地盤の沈下や外壁の亀裂など様々です。経年劣化や使用頻度が高いために発生する不具合は許容できても、それ以外のミスに因り発生する不具合は許容できません。

当然でありますが、その不具合がなぜ起こるのか、またどうすれば良いのかを念頭に設計します。また、依頼があれば、他で発生した不具合事象調査も客観的・中立的な立場でお受けいたします。

ふるさとのために・・・

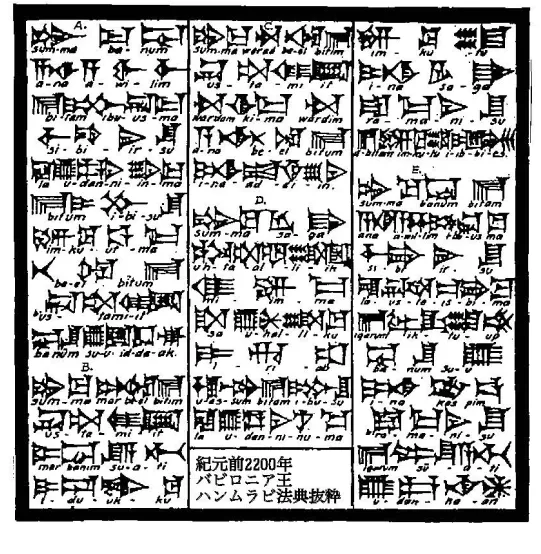

建築よもやま話 ーハンムラビ法典ー

古代ハンムラビ法典2200BC

内容は概ね建築技術者と依頼人の関係が明確に規定され、技術者の安全確保義務を明確に示しています。

例としては、『建築工事が所要の条件を充足せず、壁が沈下した場合はその建築業者は、自己の費用で、その壁を補強しなければならない。』とあります。

既に紀元前2200年の時点で、ハンムラビ王は事細かな法を制定していたようですね。安全のためのルール作りは、紀元前からすでに始まっていたんですね。先人たちを尊敬します。

一方、日本においても建築法規がなかったわけではありません。

西暦701年の大宝律令で、私第宅を建てるに当たって人家を監視する楼閣を起すを禁じています。これがわが国最初の建築法規だといわれています。この規定は、現在の民法235条『境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側(ベランダを含む。)を設けるものは、目隠しを付けなければならない』という規定と類似した点があります。

いつの時代も当時の権力者は、人々が恣意的に建築物を建てることを、法規制していたようですね。

1000年以上前も、今も、そしてこれからも。建築はいつの時代も、人の暮らしを安全に支えるものだと感じます。